Somos la memoria que tenemos: la neurociencia de la memoria

26 Junho 2025

Escrito por Francisco H. C. Felix“Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos, sin responsabilidad tal vez no merezcamos existir.”

— José Saramago

El episodio 60 del podcast TWiN (This Week in Neuroscience) trajo un análisis profundo del artículo publicado en Nature en 2025, que presenta descubrimientos innovadores sobre los mecanismos celulares y moleculares de la memoria. El episodio también está disponible en YouTube. Los participantes discutieron no solo los resultados del estudio, sino también las posibles implicaciones clínicas e incluso filosóficas de lo que llamo “ser la memoria que tenemos”. Este tema también fue discutido en el cuento de Ted Chiang “La verdad del hechos. La verdad del sentimiento.” (2013). En el cuento, cuestiona la exactitud de la memoria humana.

Introducción: ¿Por qué estudiar la memoria?

La memoria es uno de los pilares de la identidad humana, fundamental para el aprendizaje, la toma de decisiones y la construcción de nuestro sentido del yo. Las alteraciones en la memoria están en el centro de enfermedades como el Alzheimer, las demencias y los trastornos psiquiátricos. Comprender cómo se forman, almacenan y recuperan los recuerdos es uno de los mayores desafíos de la neurociencia moderna. Neurociencia: Área de la ciencia que estudia el sistema nervioso, incluyendo el cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. Investiga cómo funcionan estos órganos, cómo se comunican y cómo influyen en el comportamiento, las emociones y las enfermedades. Como mostró Oliver Sacks en su descripción del músico Clive Wearing en “Musicofilia: Relatos de la música y el cerebro” (2007), “la memoria que tenemos” se confunde con nuestra identidad. Sacks describió el caso de un músico que, tras una infección viral (encefalitis por herpes simple), perdió la capacidad de retener nuevos recuerdos y casi toda la memoria que tenía del pasado. Las estructuras que conocemos como “hipocampo”, en los lóbulos temporales del cerebro, fueron destruidas por la infección de Wearing. “Él” sobrevivió, pero su identidad, lo que era, se vio profundamente afectada. A pesar de sus graves deficiencias, aún podía cantar, tocar música y reconocer a su esposa. Algo de sí mismo permaneció, a pesar de su lesión y pérdida de memoria.

Este caso real, junto con otros reales o ficticios presentados en la literatura (como en el cuento de Chiang), muestra cómo la memoria es la base de nuestra identidad, haciendo que la frase de Saramago sea mucho más que retórica. También muestra cuánto nos queda por aprender sobre la memoria. ¿Por qué las lesiones en estructuras discretas como el hipocampo la afectan tanto aunque el resto del cerebro permanezca intacto? Hoy en día ya se conocen algunas respuestas, pocas, pero muchas cosas son solo hipótesis y necesitan ser probadas. El trabajo presentado por el equipo de TWiN mostró precisamente una de estas fascinantes líneas de investigación.

El estudio: Nuevos mecanismos de la memoria

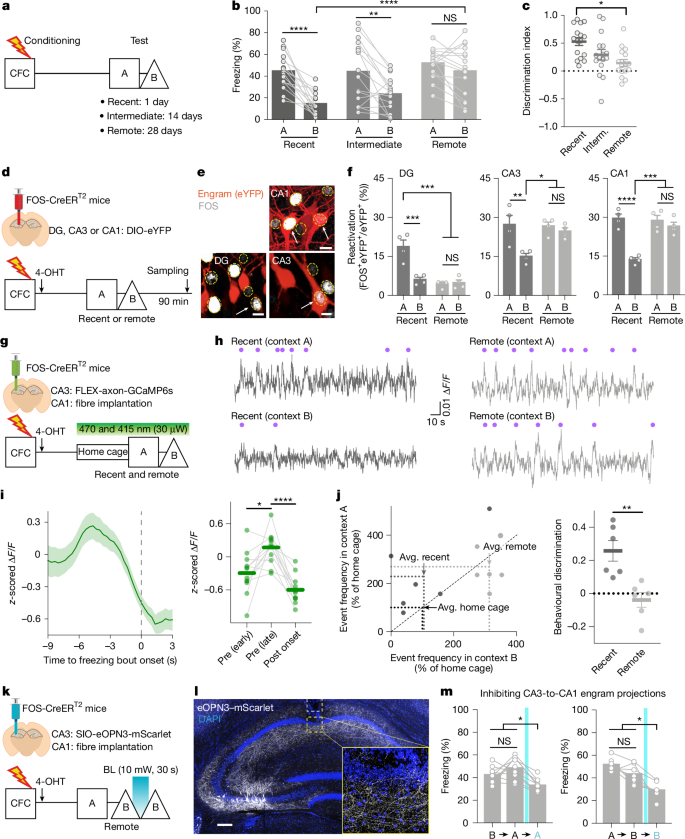

Figura 1 del artículo original: Esquema experimental y principales hallazgos sobre la reorganización de los engramas y la generalización de la memoria a lo largo del tiempo en ratones. Fuente: Nature, 2025 (uso académico, derechos del autor original).

¿Qué es el hipocampo?

Hipocampo: Estructura cerebral situada en los lóbulos temporales, fundamental para la formación y consolidación de recuerdos, especialmente los de contexto y espacio.

El hipocampo es una estructura cerebral fundamental para la formación, consolidación y evocación de recuerdos, especialmente los de contexto y espacio. Ubicado en los lóbulos temporales, forma parte del llamado sistema límbico y está altamente conservado entre mamíferos.

Su estructura básica se compone de tres regiones principales: giro dentado, CA3 y CA1. El flujo de información sigue una vía bien definida: el giro dentado recibe los estímulos iniciales y los transmite a la región CA3, que a su vez proyecta a la región CA1. Esta organización “trisynáptica” es clásica en los estudios de la memoria.

En el experimento discutido en el podcast, la activación del hipocampo se evaluó tanto por el comportamiento de los animales (respuesta de congelación) como por técnicas de registro de la actividad neuronal y manipulación optogenética. Los investigadores se centraron especialmente en las conexiones entre CA3 y CA1, mostrando que la reorganización de estas conexiones está relacionada con la generalización de la memoria a lo largo del tiempo. Además, el uso de técnicas como GRASP permitió visualizar sinapsis específicas entre neuronas del engrama en estas regiones, revelando cambios estructurales asociados a la consolidación y la pérdida de especificidad de la memoria.

¿Qué son los engramas?

Engrama: Conjunto de neuronas que almacenan un recuerdo específico, activándose durante el aprendizaje y la evocación de ese recuerdo.

El concepto de engrama fue propuesto a principios del siglo XX por el biólogo alemán Richard Semon, quien sugirió que los recuerdos se almacenarían como “huellas físicas” o cambios duraderos en el cerebro. Durante décadas, el término permaneció más teórico que experimental. A partir de los años 2000, con el avance de las técnicas genéticas y ópticas, fue posible identificar, marcar y manipular poblaciones específicas de neuronas activadas durante la formación de un recuerdo: los llamados engramas.

Actualmente, los engramas se definen como conjuntos de neuronas que se activan durante una experiencia y que, al reactivarse, pueden evocar el recuerdo de esa experiencia. Experimentalmente, los investigadores utilizan marcadores de actividad génica (como el gen Fos) y herramientas como la optogenética para identificar y manipular estas neuronas en modelos animales. Esto permite probar si la activación artificial de estas neuronas es suficiente para recuperar un recuerdo, o si su inhibición impide la evocación.

En este trabajo, el uso de engramas fue fundamental para investigar cómo los recuerdos se vuelven menos específicos con el tiempo. Al marcar las neuronas activas durante el aprendizaje y seguir su reactivación en diferentes contextos y momentos, los autores pudieron demostrar que la generalización de la memoria está asociada a la reorganización de los circuitos de engrama en el hipocampo.

El modelo experimental y los experimentos realizados

El estudio analizado en el episodio utilizó como base el modelo de condicionamiento de miedo contextual Condicionamiento de miedo contextual: Modelo experimental en el que un animal asocia un entorno con un estímulo aversivo, utilizado para estudiar la memoria asociativa. en ratones, uno de los paradigmas más clásicos y robustos de la neurociencia conductual para investigar la memoria asociativa. En este modelo, el animal se coloca en un entorno nuevo (contexto A) y recibe un estímulo aversivo (generalmente una leve descarga en las patas). Tras este emparejamiento, el animal aprende a asociar el contexto con el evento desagradable. En pruebas posteriores, al ser colocado de nuevo en el mismo entorno, el ratón muestra una respuesta de congelación, que se interpreta como un indicio de memoria del evento aversivo. Para evaluar la especificidad y la generalización de la memoria, los animales también se prueban en un contexto diferente (contexto B), que no se asoció con la descarga. La diferencia en el comportamiento de congelación entre los contextos permite inferir el grado de precisión o generalización de la memoria (Garelick & Storm, 2005).

En el trabajo discutido, este paradigma se utilizó para investigar cómo la memoria se vuelve menos específica con el tiempo y cómo los circuitos del hipocampo participan en este proceso. Los experimentos principales incluyeron:

Evaluación temporal de la memoria: Los ratones se probaron en diferentes intervalos después del entrenamiento (un día, dos semanas y 28 días) para investigar cómo cambia la especificidad de la memoria con el tiempo. Inicialmente, los animales se congelan solo en el contexto A, pero después de 28 días también se congelan en el contexto B, lo que indica generalización de la memoria.

Mapeo de engramas: Los autores marcaron genéticamente las neuronas activas durante el condicionamiento de miedo (engramas) y analizaron su reactivación durante la evocación de la memoria en diferentes contextos y momentos. Inicialmente, observaron una mayor superposición entre las neuronas activadas en el entrenamiento y en la evocación en el contexto original (A), lo que indica alta especificidad de la memoria. Con el tiempo (28 días), esta superposición se iguala entre los contextos A y B: los mismos engramas se reactivan en ambos, reflejando la generalización de la memoria. Además, el estudio mostró que la generalización está asociada a una reorganización del circuito de engramas, haciéndolo más “promiscuo” (menos específico).

Estos resultados refuerzan que los engramas no son estáticos, sino que cambian con el tiempo, acompañando la transformación de la memoria de específica a generalizada, y que procesos como la neurogénesis Neurogénesis: Proceso de formación de nuevas neuronas en el cerebro adulto, especialmente en el hipocampo, importante para la plasticidad y flexibilidad de la memoria. y la plasticidad sináptica Plasticidad sináptica: Capacidad de las conexiones entre neuronas (sinapsis) de fortalecerse o debilitarse en respuesta a la actividad, permitiendo el aprendizaje y la adaptación cerebral. desempeñan un papel activo en esta dinámica.

Registro y manipulación de circuitos: Se utilizaron indicadores de calcio y optogenética para registrar y manipular la actividad de los circuitos CA3-CA1 del hipocampo, mostrando que la generalización depende de estos circuitos. La inhibición de estas vías reduce la congelación tanto en el contexto A como en el B.

Análisis sináptico con GRASP: Una técnica innovadora permitió visualizar sinapsis formadas entre neuronas del engrama. Sorprendentemente, después de 28 días, hay más sinapsis entre CA3 y CA1 asociadas al engrama, y estas sinapsis se agrupan más, lo que sugiere una reorganización estructural del circuito de la memoria a lo largo del tiempo.

Además de los resultados sobre circuitos y sinapsis, el estudio investigó el papel de la neurogénesis adulta (formación de nuevas neuronas en el hipocampo) en la generalización y especificidad de los recuerdos. Los autores demostraron que, cuando la neurogénesis se bloquea (por radiación), la memoria permanece específica incluso después de 28 días: los animales se congelan solo en el contexto original (A), sin generalizar al contexto B. Por otro lado, cuando la neurogénesis se estimula (por ejercicio), la generalización ocurre antes: los animales se congelan tanto en A como en B ya en el tiempo intermedio, como si la memoria se hubiera vuelto menos específica más rápidamente. Es decir, la neurogénesis acelera la reestructuración de los engramas y la pérdida de especificidad de la memoria, mientras que su ausencia mantiene la memoria más precisa.

La interpretación de los autores es que la generalización de la memoria mediada por la neurogénesis puede ser un proceso activo y adaptativo del cerebro, y no un fallo. Esto sugiere que la neurogénesis adulta contribuye a hacer que los recuerdos sean más flexibles y generalizables a lo largo del tiempo.

Resultados y comentarios de los presentadores

Los resultados muestran que, con el tiempo, la memoria se vuelve menos específica y más “promiscua”, es decir, el animal comienza a generalizar el contexto del miedo. Los presentadores destacan que esto puede ser una característica adaptativa de la memoria, permitiendo que las experiencias pasadas se utilicen para predecir situaciones futuras similares, aunque no idénticas.

Jason Shepherd comenta que la generalización no es simplemente olvido, sino una reorganización activa de los circuitos de la memoria, posiblemente ventajosa para la supervivencia. Timothy Cheung señala que el olvido puede ser un proceso activo y necesario, y que la plasticidad sináptica observada puede explicar por qué los recuerdos antiguos se vuelven menos precisos.

En este sentido, el concepto de “extinción de la memoria” Extinción de la memoria: Proceso por el cual una respuesta aprendida (como el miedo) disminuye cuando el estímulo aversivo deja de presentarse, implicando la formación de un nuevo recuerdo de seguridad. puede estar relacionado con los hallazgos generales de este nuevo experimento. La extinción de la memoria, según Garelick & Storm (2005), es un proceso por el cual una respuesta condicionada (como el miedo aprendido en un contexto) disminuye gradualmente cuando el estímulo aversivo deja de presentarse repetidamente en ese contexto. Es decir, el animal aprende que el entorno antes peligroso ahora es seguro, y la respuesta de congelación desaparece. Este proceso no es simplemente el olvido de la memoria original, sino la formación de un nuevo recuerdo de seguridad que compite con la memoria de miedo. Las alteraciones o fallos en este mecanismo de extinción están asociados a trastornos como la ansiedad y el TEPT, en los que los recuerdos aversivos persisten de forma patológica.

En el cuento de Chiang, por ejemplo, recuerda la historia de Solomon Shereshevsky, periodista ruso activo en los años 20. El escritor utiliza su caso como ejemplo de los problemas que una memoria “excesivamente” precisa puede acarrear a las personas. En realidad, Shereshevsky tenía una habilidad única para memorizar basada en una sinestesia muy pronunciada y su uso para crear pistas y fórmulas mnemotécnicas. Realmente tenía una memoria prodigiosa, pero no era cierto que no pudiera, o no supiera, olvidar. Sin embargo, es un hecho que el uso frecuente de sus habilidades le trajo problemas de salud mental, como ansiedad y confusión.

Los presentadores también discuten la controversia sobre la estabilidad de los engramas y la transferencia de la memoria del hipocampo a la corteza a lo largo del tiempo. Aún quedan cuestiones por explorar sobre la dinámica de los engramas a lo largo del tiempo y cómo la actividad de estos circuitos se correlaciona con la actividad de otras áreas cerebrales. Un punto planteado por Vivianne Morrison y comentado por Jason Shepherd fue el hecho de que los engramas pueden cambiar con el tiempo en diferentes modelos experimentales, y este “deriva” no está bien explicado. Shepherd discutió que, aunque se ha observado en otros modelos experimentales, la deriva de los engramas es controvertida y se cree que, en el modelo de condicionamiento de miedo contextual, los engramas parecen ser estables. También comentó que, en este modelo, fue posible detectar la activación del 10-20% de las neuronas del hipocampo tras el condicionamiento, pero el engrama final debe ser mucho menor que eso, como mostró la superposición del 10-15% de las células activadas durante la recuperación de la memoria. Los mecanismos responsables del almacenamiento de recuerdos a largo plazo en la corteza aún deben aclararse.

Cuestiones y reflexiones planteadas en el episodio

Además de los resultados experimentales, el episodio trajo reflexiones importantes:

Memoria e identidad: ¿Hasta qué punto estamos definidos por los recuerdos que mantenemos? ¿Qué ocurre con el “yo” cuando los recuerdos se pierden o se alteran?

Chiang discute en su cuento cómo es posible que los recuerdos que mantenemos sean versiones resumidas e idealizadas de los hechos que realmente vivimos. La literatura está llena de ejemplos del “Efecto Mandela”, o la supuesta generación y persistencia de recuerdos falsos de forma colectiva. No voy a profundizar en este tema aquí, ya que no necesariamente tiene que ver con el tema de la investigación. Sin embargo, el efecto de reorganización de los recuerdos que observamos con el tiempo es complejo y bien conocido en la psicología, y los descubrimientos descritos en este trabajo pueden añadir un elemento más a los mecanismos neuronales detrás de esto, además de fenómenos ya conocidos como la consolidación y reconsolidación de recuerdos a largo plazo, así como la extinción de la memoria.

Plasticidad y olvido: ¿El olvido es un proceso activo y necesario? ¿Cómo decide el cerebro qué mantener y qué descartar?

Una posible implicación que no surgió en la discusión de este trabajo y que no encontré en la literatura se refiere a la creatividad humana. El proceso de creación es complejo y multifacético, pero sería posible ver una posible participación de un mecanismo neuronal que convierta un recuerdo específico en un recuerdo generalizado. La capacidad de generalizar a partir de observaciones es crucial para la generación de nuevos conocimientos científicos, siendo un pilar del método inductivo y sus derivados. Un mecanismo como el descrito en este trabajo, en el que un recuerdo registrado para un determinado contexto puede generalizarse a otros, podría él mismo (o algún mecanismo derivado o afín) estar relacionado con la capacidad de aprender y generalizar el aprendizaje y formar nuevos conocimientos en el ser humano.

Significado para la ciencia y la sociedad

El estudio representa un avance importante en la comprensión de los mecanismos biológicos de la memoria, mostrando que la consolidación y la reorganización de los circuitos neuronales son procesos dinámicos y adaptativos. Esto destaca la importancia del diálogo entre la ciencia, la filosofía y la ética ante los rápidos avances de la neurociencia.

¿Qué es TWiN?

TWiN (This Week in Neuroscience) es un podcast dedicado a discutir los avances más recientes en neurociencia, con la participación de expertos reconocidos. El programa forma parte de la red MicrobeTV y está disponible en microbe.tv/twin.

Equipo de TWiN

- Vincent Racaniello (Universidad de Columbia, EE. UU.)

- Jason Shepherd (Universidad de Utah, EE. UU.)

- Timothy Cheung (Universidad de Nueva York, EE. UU.)

- Vivianne Morrison (Universidad de Tulane, EE. UU.)

Todos los participantes y colaboradores contribuyen al debate calificado sobre neurociencia en el podcast.

Referencias

- Artículo original en Nature

- TWiN 60: Somos la memoria que tenemos

- Episodio en YouTube

- Garelick & Storm. PNAS, 2005

Sobre la cita inicial: La frase que inspira el título de este post es de José Saramago, escritor portugués y Premio Nobel de Literatura. Saramago escribió estas palabras en su libro “Cadernos de Lanzarote I”, al reflexionar sobre la importancia de la memoria y la responsabilidad en la construcción de la identidad individual y colectiva.